四川行知教育网讯:为营造浓郁的读书氛围,打造书香校园,让读书成为一种习惯,棠湖小学以阅读搭建教师成长平台。近期,阅读推荐如期相约。双流区棠湖小学车爽阅读工作室阅读推广人庄雅兰老师在全校教师会上,为全体老师推荐好书——《教育中的心理效应》。

该书由北京师范大学心理学院教授所著,用浅白的语言,生动的故事,有趣的实验,以及鲜活的案例来介绍演绎心理学。

庄雅兰老师用书中生动鲜明的例子让我们了解教育中的“超限效应”,并结合“布白”艺术,运用中国绘画讲究的“疏可走马,密不透风”的原理,提示老师平时与孩子的交流尽量点到为止,适当地留点“布白”,让他们学会自己去思考、去反省。对学生的批评更应该点到为止,切不可“宜将剩勇追穷寇”,才能使成长中的儿女把父母或教师视作自己信得过的良师益友,从而甘愿接受教育,使自己的心理得到健康发展。

庄雅兰老师在《杰米扬的汤》这则故事中告诫大家,鱼汤是好东西,但如果给予的量过多,反而给喝汤者造成心理负担,以至于出现不耐烦。教学是一门艺术,而批评和鼓励更是一门艺术,很多优秀的教师因为深谙批评和鼓励的艺术,所以往往能化腐朽为神奇。

书中还有“扇贝效应”、“互惠效应”、“习得性无助”、“罗密欧与朱丽叶效应”……能帮助老师们对号入座解决困惑的案例,庄老师用巧妙地排列与启发,成功吸引了老师们阅读本书的兴趣。

工作室的老师们阅读本书产生了强烈的共鸣,激活了自己熟悉的先前知识经验,去解释、构建它们,生成自己的理解,受到智慧的启迪,心灵的震撼。并籍此能够对心理效应达成真知真信,自觉自愿地将它们付诸行动,产生教育的效应。

老师们对“习得性无助”很感兴趣,大家都结合书中案例,回忆起班级里部分能力弱的孩子们容易被否定。过多地否定给这部分孩子带来很大的压力,他们就自然地给自己设限。在多次受到挫折后,孩子表现出来的绝望和放弃的态度形成了:频繁体验挫折——产生消极认识——产生无助感——动机认知和情绪上的损害。孩子就是在这样连锁的过程中逐渐丢失了与命运抗争的心理能量。

我们怎么帮助孩子们走出“习得性无助”呢?大家进行了深入的探讨,希望从这些心理效应的源头去帮助那些片面认知里的学习、行为“困难户”。

在聊到“求速度,还是求正确?——冲动型与沉思型”这一章时,大家不仅对号入座反思自己,也在思考可否根据孩子的情况将冲动型的孩子慢慢转变为沉思型。李顺榕校长听了大家的讨论,分享了过去与老师研讨辅导学困生的经历:带着焦躁冲动的情绪,不仅不会达成让学生快速掌握知识的目的,反而会让学生在紧张害怕的情绪下反感、抗拒这门学科。教师与孩子的交流要尽量控制情绪,营造一种轻松的氛围,孩子感受到老师的爱和期待,才会打开心扉,用强大的内驱力奋力在知识的海洋里遨游。

黄玉娟老师紧接着李校长的话题谈到:带孩子成长就像牵着蜗牛散步,功利心不要太强,找准“蜗牛”的节奏,才能走得释然、走得踏实。

王环成老师提出:要想把一群“蜗牛”牵好,得将这些理念传递给家长,达到家校合作,共同培养孩子的目的。

孟秦老师结合其中一个效应,讲述了把《如何说,孩子才会听;如何听,孩子才会说》推荐给一位父亲的经历:这位父亲看书学习后改变了自己的行为,向孩子传递了友好信号,顽劣的孩子接收到信号后用课堂上的改变和成长做出回应,让这位家长激动不已,不断向孟老师请求推荐亲子阅读的书籍。由此可见,在阅读中发现问题、解决问题、与孩子共同进步,这就是阅读的力量。

赵珺老师也分享了处理学生矛盾的经历:面对被同学打破心爱水杯后哭闹不休的小家伙,以及被他冲动下一拳击碎的对方同学的眼镜……她没有像以往那样急于处理,而是先让孩子先发泄情绪,然后去理解他、处理问题,原本特别棘手的问题非常和谐地解决了。事后,赵老师进行了反思和总结:面对学生问题,教师要先控制情绪,保持情绪稳定平和,运用科学有效的心理效应去理解孩子,引导他们。针锋相对的时候强行处理,反而会导致师生双方再次受伤。

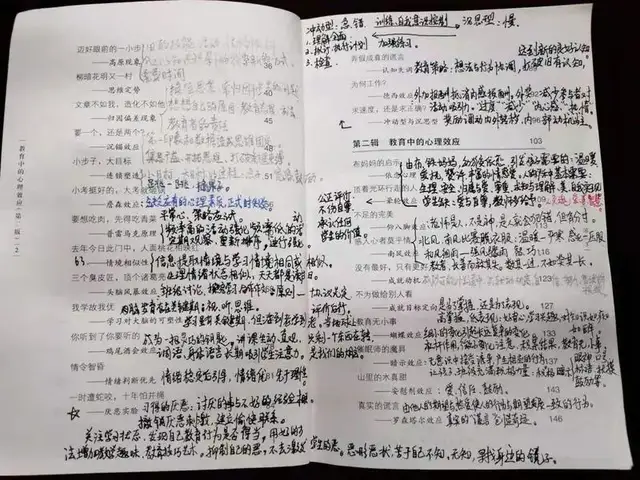

刘锐老师不仅通读完了本书,还在目录页写满了阅读笔记,她为大家分享了书中马克·吐温的故事。马克·吐温在教堂听牧师演讲募捐,最初,他觉得牧师的演讲使人感动,就准备捐钱,并已掏出自己所有的钱。不过十分钟后,牧师还没有讲完,他有些不耐烦了,决定只捐一些零钱;又过了十分钟,牧师还没有讲完,于是决定一分钱也不捐。到牧师终于结束了长篇的演讲开始募捐时,马克·吐温由于气愤,不仅未捐钱,相反,还从箱子里偷了两元钱。这个令人忍俊不禁的故事,心理学家称之为超限效应。大家纷纷回忆自己的教育教学生活,我们何尝不是在犯如牧师同样的错误呢?课堂上讲解知识点时,为了确保他们能够记住,我们常常不厌其烦地再三叮嘱。开始,因为新鲜感,学生会积极参与、认真思考,可老师没完没了地反复强调,使学生产生厌倦,甚至开始逆反。结果,老师因不懂超限心理效应,还抱怨、指责学生上课不认真听讲,学习态度不端正……

樊潇蔓老师为大家推荐了山下英子的《断舍离》,大家从《天长地久》的深情与感慨中跳出来,由家居生活的断舍离谈到人际关系、生活态度、价值观等的断舍离。

车爽老师也和大家探讨了孩子的心理需求问题:为什么同样的一根柳条在父亲手上,有的父亲告诉孩子是“一匹出色的马”,有的父亲扬起它告诉孩子是“能打痛屁股的鞭子”?孩子的内心究竟想要什么样的师长,想要什么样的教育呢?这个问题引发了大家的深思。

每一次小小的阅读交流会,都有满满的收获。本书中的66条是心理学的精华。心理学是描述规律的科学,教育自然要遵循科学,而应用科学规律则是艺术,有利于教师们根据特定的教学情境去创造。

编辑:伊佳

责编:付艺薇

来源:成都市双流区棠湖小学